Évoquer romans et collections d’autrefois, c’est un plaisir teinté

de nostalgie qu’il m’arrive de partager ici avec d’autres lecteurs.  Parmi ces grandes collections s’étalant des

années 1950 aux années 1980, Spécial-Police du Fleuve Noir fut ma préférée. Car il n’y eut pas que la mythique Série

Noire ou l’inusable collection Le Masque qui attiraient les lecteurs, loin s’en faut. On publiait tous azimuts, des éditions Ferenczi à celles de

l’Arabesque, en passant par Un Mystère aux Presses de la

Cité, La Chouette créée par Frédéric Ditis (les prémices de J’ai

Lu), Crime-Club chez Denoël, et tant d’autres collections oubliées.

Leur format de poche limitait les tarifs de ces livres, qui s’adressaient donc à un large public. Il s’agissait d’inédits en poche, très peu de rééditions.

Parmi ces grandes collections s’étalant des

années 1950 aux années 1980, Spécial-Police du Fleuve Noir fut ma préférée. Car il n’y eut pas que la mythique Série

Noire ou l’inusable collection Le Masque qui attiraient les lecteurs, loin s’en faut. On publiait tous azimuts, des éditions Ferenczi à celles de

l’Arabesque, en passant par Un Mystère aux Presses de la

Cité, La Chouette créée par Frédéric Ditis (les prémices de J’ai

Lu), Crime-Club chez Denoël, et tant d’autres collections oubliées.

Leur format de poche limitait les tarifs de ces livres, qui s’adressaient donc à un large public. Il s’agissait d’inédits en poche, très peu de rééditions.

L’ami blogueur Mic m’a toutefois fait remarquer qu’il manquait quelque chose dans ces

évocations des romans de l’époque : le contexte éditorial et social. En effet, le système de diffusion actuel n’a guère de rapport avec ce qui existait alors. “Pourrais-tu nous

éclairer sur cette période particulière où la lecture était à chaque coin de rue : kiosque à journaux, gare ferroviaire, épicerie du coin...?” demande Mic.

Habitant d’un “quartier de la gare”, il est vrai que ces romans ont toujours

fait partie de mon univers, les ayant vus dans les boutiques et kiosques de gare. On doit se souvenir que la vie s’organisait autour des petits commerces de quartier, de l’épicerie au boucher, du

coiffeur au marchand de chaussures. Les grandes galeries marchandes ne sont apparues que plus tard. Le livre était à portée de main, pas forcément dans un lieu dévolu. La preuve, je me souviens

d’une anecdote étant ado, au début des années 1970. En vacances avec mes parents, nous passions dans un hameau vraiment isolé au cœur du terroir, loin des routes principales.

Deux commerces un brin vieillots, un bistrot et une boulangerie. Cette boulangerie vendait le quotidien du coin et… avait un présentoir (tourniquet) garni de romans du Fleuve Noir. Autrement dit,

à cinq kilomètres à la ronde — peut-être dix kilomètres, on ne pouvait se procurer en guise de lecture que le journal et des Fleuve

Noir.

Habitant d’un “quartier de la gare”, il est vrai que ces romans ont toujours

fait partie de mon univers, les ayant vus dans les boutiques et kiosques de gare. On doit se souvenir que la vie s’organisait autour des petits commerces de quartier, de l’épicerie au boucher, du

coiffeur au marchand de chaussures. Les grandes galeries marchandes ne sont apparues que plus tard. Le livre était à portée de main, pas forcément dans un lieu dévolu. La preuve, je me souviens

d’une anecdote étant ado, au début des années 1970. En vacances avec mes parents, nous passions dans un hameau vraiment isolé au cœur du terroir, loin des routes principales.

Deux commerces un brin vieillots, un bistrot et une boulangerie. Cette boulangerie vendait le quotidien du coin et… avait un présentoir (tourniquet) garni de romans du Fleuve Noir. Autrement dit,

à cinq kilomètres à la ronde — peut-être dix kilomètres, on ne pouvait se procurer en guise de lecture que le journal et des Fleuve

Noir.

Voilà ce qui faisait la force, l’impact même de ces collections : leur implantation

dans la moindre bourgade et dans des commerces non destinés à vendre des livres. Le réseau des commerciaux du Fleuve Noir fut particulièrement efficace sur ce point.  Frédéric Ditis négocia pour que J’ai Lu Policier, après sa collection La Chouette, se vende dans

les Monoprix. Superettes de proximité avant la création des hypermarchés, c’était un excellent vecteur de ventes populaires. La Série Noire visait davantage les librairies, prestige Gallimard

oblige. Des petites librairies, il y en avait bien plus que de nos jours. D’autres collections ont périclité assez vite, c’est évidement à cause d’un manque de visibilité. Ce qui reste peut-être

vrai encore aujourd’hui pour des petits éditeurs, il faut l’avouer.

Frédéric Ditis négocia pour que J’ai Lu Policier, après sa collection La Chouette, se vende dans

les Monoprix. Superettes de proximité avant la création des hypermarchés, c’était un excellent vecteur de ventes populaires. La Série Noire visait davantage les librairies, prestige Gallimard

oblige. Des petites librairies, il y en avait bien plus que de nos jours. D’autres collections ont périclité assez vite, c’est évidement à cause d’un manque de visibilité. Ce qui reste peut-être

vrai encore aujourd’hui pour des petits éditeurs, il faut l’avouer.

—“On trouvait ce genre de livres un peu partout dans les maisons (notamment les

greniers et les caves) et c'est comme cela qu'à l'âge de 7 ou 8 ans j'ai découvert chez mes grands-parents ou chez mes oncles et tantes, ces fameux petits bouquins” précise Mic. Oui, ce formats

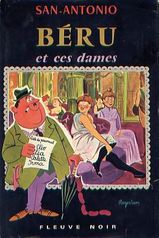

poche aux tirages conséquents expliquent qu’on en trouvait dans toutes les familles, sans qu’importe le niveau social. Je me souviens encore que c’est mon copain de 6e, Didier N., qui

m’a parlé de ces San-Antonio que lisaient son grand frère. Ils étaient d’une famille d’agriculteurs. Plus tard, une fille de milieu BCBG, étudiante en filière littéraire, me raconta qu’elle

adorait “ces petits romans-là” bien davantage que ceux qui étaient au programme de ses études.

Des années 1950 au début des années 1980, ces livres bénéficiaient donc de très gros tirage. Restons

prudents sur les chiffres. Je me souviens de ce que m’en a dit Brice Pelman, auteur du Fleuve Noir. Cela concerne globalement la période 1965-1980. Un débutant pouvait compter sur un tirage de

30.000 à 40.000 exemplaires; un auteur confirmé c’était le double, parfois le triple si sa notoriété grandissait. San-Antonio se vendait, au minimum, entre 100.000 et 120.000 pour des romans

courants, souvent bien plus. Ses grands formats rivalisaient en tirage avec les Prix Goncourt. (pour plus de détails, lire l’article Le Fleuve Noir en chiffres, de l’Oncle Paul).

Des années 1950 au début des années 1980, ces livres bénéficiaient donc de très gros tirage. Restons

prudents sur les chiffres. Je me souviens de ce que m’en a dit Brice Pelman, auteur du Fleuve Noir. Cela concerne globalement la période 1965-1980. Un débutant pouvait compter sur un tirage de

30.000 à 40.000 exemplaires; un auteur confirmé c’était le double, parfois le triple si sa notoriété grandissait. San-Antonio se vendait, au minimum, entre 100.000 et 120.000 pour des romans

courants, souvent bien plus. Ses grands formats rivalisaient en tirage avec les Prix Goncourt. (pour plus de détails, lire l’article Le Fleuve Noir en chiffres, de l’Oncle Paul).

Un exemple : le premier roman de Brice Pelman au Fleuve Noir sorti en mai 1968 ne s’est

pas très bien vendu, à cause des évènements, les grèves entraînant des blocages. Il a dû s’en vendre quand même dans les 10.000 exemplaires minimum. Plus tôt, fin des années 1950, les enquêtes

des sœurs Bodin écrites par Jean-Pierre Ferrière se vendirent à 50.000 exemplaires par volume. Dans cette collection La Chouette, le tirage moyen était estimé autour de 25.000

exemplaires.

Ne nous hasardons pas à chercher des comparaisons avec les tirages actuels, d’autant que les ventes

annoncées incluent souvent grands formats et rééditions en poche. À part pour une poignée d’auteurs, on est loin des chiffres d’antan.

Ne nous hasardons pas à chercher des comparaisons avec les tirages actuels, d’autant que les ventes

annoncées incluent souvent grands formats et rééditions en poche. À part pour une poignée d’auteurs, on est loin des chiffres d’antan.

Un mot sur les romans d’espionnage, très prisés à l’époque. Deux principales raisons à

leur succès. D’abord, en ces temps de Guerre Froide et de manque d’informations, le lecteur avait l’impression (bien relative) d’en savoir un peu plus sur la situation mondiale. Ensuite, il

s’agissait pour l’essentiel de trépidants romans d’aventure, avec scènes sexy soft et rebondissements explosifs. De quoi satisfaire un lectorat alors généralement masculin. En majorité, les

intrigues étaient plus linéaires que celles des romans policiers, se contentant de suivre les tribulations du héros intrépide.

—“Mais je suppose (mais peut-être que je me trompe), que les lecteurs en lisant ces

bouquins ne retenaient pratiquement jamais le nom de l'auteur” s’interroge encore Mic, qui n’a pas connu cette époque.

Question notoriété, il faut distinguer plusieurs temps assez différents. Au risque de schématiser, nous

avons d’abord l’époque 1950-1965. Les collections et leurs auteurs doivent s’imposer auprès du public. Georges Simenon et Agatha Christie sont maîtres du roman policier. Les auteurs américains

tels Dashiell Hammett et Raymond Chandler gagnent un public français. Peter Cheney, James Hadley Chase, Mickey Spillane, Ed McBain, William Irish et quelques autres en profitent. Côté auteurs

français, San-Antonio ou Charles Exbrayat sont parmi les premiers à imposer leur style. Beaucoup d’auteurs, qui passent pour des besogneux, vont s’avérer de bons artisans. Ils intègrent les

collections se vendant bien, mais on retient encore peu leurs noms. De 1965 à presque 1980, les lecteurs ont adopté quelques-uns de ces auteurs (notamment du Fleuve Noir) qu’ils suivent

régulièrement.

Question notoriété, il faut distinguer plusieurs temps assez différents. Au risque de schématiser, nous

avons d’abord l’époque 1950-1965. Les collections et leurs auteurs doivent s’imposer auprès du public. Georges Simenon et Agatha Christie sont maîtres du roman policier. Les auteurs américains

tels Dashiell Hammett et Raymond Chandler gagnent un public français. Peter Cheney, James Hadley Chase, Mickey Spillane, Ed McBain, William Irish et quelques autres en profitent. Côté auteurs

français, San-Antonio ou Charles Exbrayat sont parmi les premiers à imposer leur style. Beaucoup d’auteurs, qui passent pour des besogneux, vont s’avérer de bons artisans. Ils intègrent les

collections se vendant bien, mais on retient encore peu leurs noms. De 1965 à presque 1980, les lecteurs ont adopté quelques-uns de ces auteurs (notamment du Fleuve Noir) qu’ils suivent

régulièrement.

Pourquoi ? Il savent que ceux-là ne les décevront pas, tout simplement. Et puis, ces

livres de 220 à 250 pages se lisaient aisément. Dans les années 1970, quelques romanciers s’imposent un peu plus solidement, tels G.J.Arnaud ou Brice Pelman.  Leur vocation d’auteur et leur expérience font d’eux des valeurs sûres, attirant les lecteurs. D’autres

ont progressé grâce à leur productivité. Il n’est pas rare qu’ils aient écrit un roman tous les deux mois. Six romans par an (ou plus) d’un Peter Randa, d’une Mario Ropp ou d’un Roger Faller, ça

finit par marquer le public. Ceux qui ne publiaient qu’un roman par an, voire moins, avaient moins la cote auprès des lecteurs.

Leur vocation d’auteur et leur expérience font d’eux des valeurs sûres, attirant les lecteurs. D’autres

ont progressé grâce à leur productivité. Il n’est pas rare qu’ils aient écrit un roman tous les deux mois. Six romans par an (ou plus) d’un Peter Randa, d’une Mario Ropp ou d’un Roger Faller, ça

finit par marquer le public. Ceux qui ne publiaient qu’un roman par an, voire moins, avaient moins la cote auprès des lecteurs.

Être présents, proposer sans cesse de nouveaux romans, tel était le secret de leur

notoriété. Ce qui explique aussi que certains auteurs ayant été publié chez Série Noire, pour deux ou trois titres (Pierre Latour, Pierre Vial-Lesou, Serge Laforest, etc.) aient acquis leur

véritable réputation chez Fleuve Noir. En outre, ceux qui furent présents dans plusieurs collections Fleuve Noir (Spécial-Police, Espionnage, Angoisse, Anticipation, l’Aventurier) multipliaient

les chances d’imposer leur nom. Alain Page, plus tard auteur de “Tchao Pantin”, en fit partie.

Le public retenait les auteurs qui lui plaisaient. À part San-Antonio, aucun n’a jamais

été destiné à devenir une star dans l’esprit des lecteurs. On récompensait le bon boulot de ces auteurs en achetant leurs livres. Mais, pour la célébrité, André Lay ne serait jamais Alain Delon,

M.G.Braun n’égalerait pas Belmondo.  Même Léo Malet, Jean Amila ou

Michel Lebrun n’eurent le droit à une logique reconnaissance que sur le tard, parfois après avoir cessé d’écrire. Toutefois, on parle là d’une époque où Louis De Funès, Bourvil, Fernandel, Darry

Cowl, ou d’autres amuseurs était plus apprécié du public populaire que les tragédiens de théâtre ou de cinéma. Cette génération préférait ceux qui leurs ressemblaient. Or, les romans policiers de

ces auteurs leurs ressemblaient. Sans prétention à un quelconque élitisme.

Même Léo Malet, Jean Amila ou

Michel Lebrun n’eurent le droit à une logique reconnaissance que sur le tard, parfois après avoir cessé d’écrire. Toutefois, on parle là d’une époque où Louis De Funès, Bourvil, Fernandel, Darry

Cowl, ou d’autres amuseurs était plus apprécié du public populaire que les tragédiens de théâtre ou de cinéma. Cette génération préférait ceux qui leurs ressemblaient. Or, les romans policiers de

ces auteurs leurs ressemblaient. Sans prétention à un quelconque élitisme.

Les couvertures illustrées de ces romans participèrent à leur succès. Le talent de

Michel Gourdon au Fleuve Noir, de Giovanni Benvenutti chez La Chouette, donnaient une identité aux collections, créant une incitation à la lecture. Une sale tête de truand buriné, une jolie

pin-up déshabillée, un portrait de mamie détective, une cave insalubre baignée de sang, un cadavre dans un paysage mystérieux, tout cela suggérait déjà le contenu. Quand, fin des années 1970, les

photos remplacèrent les illustrations, le public ne s’y retrouva que rarement.

Foisonnement d’éditions et de lecteurs, en ces temps où la télévision était encore rare, jusqu’à la

décennie 1970. Ce média entrant dans tous les foyers n’explique pas tout. Les habitudes des Français changeaient, que ce soit pour la lecture ou pour divers autres loisirs. Pour la consommation,

en général. L’édition populaire perdit le statut légal de “publication mensuelle” qui était très favorable à la diffusion massive. Elle connut donc un net fléchissement

dans les années 1980 et 1990. Puis, outre le prix unique du livre, avec la mise en place effective des actuels systèmes de diffusion, on est enfin revenu à une visibilité incitative pour les

lecteurs dès les années 2000.

Foisonnement d’éditions et de lecteurs, en ces temps où la télévision était encore rare, jusqu’à la

décennie 1970. Ce média entrant dans tous les foyers n’explique pas tout. Les habitudes des Français changeaient, que ce soit pour la lecture ou pour divers autres loisirs. Pour la consommation,

en général. L’édition populaire perdit le statut légal de “publication mensuelle” qui était très favorable à la diffusion massive. Elle connut donc un net fléchissement

dans les années 1980 et 1990. Puis, outre le prix unique du livre, avec la mise en place effective des actuels systèmes de diffusion, on est enfin revenu à une visibilité incitative pour les

lecteurs dès les années 2000.

Toutefois, ne confondons pas les best-sellers actuels avec les romans populaires

d’antan. Pour cela, la fréquentation des Festivals et Salons du livre apporte quelques éléments de réflexion. Certes, on a vu la queue sur quinze mètres pour une dédicace de Fred Vargas ou de

Maxime Chattam.  Mais aussi ces lecteurs ou lectrices approchant de la

caisse avec une pile d’une dizaine de livres, dont aucun auteur très connu. C’est la curiosité qui guide le choix de ces lecteurs-là. Dans leurs livres en stock, qu’ils liront réellement, on ne

trouverait guère que 10% d’auteurs stars, de best-sellers. La majorité de leurs lectures, ce sont des découvertes qui ne doivent rien au marketing publicitaire. Peut-être vaut-il mieux acheter

chaque année vingt livres qu’on lira réellement, plutôt que trois ou quatre best-sellers qu’on survolera à peine, non ? Libre choix, qui s’apparente au lectorat traditionnel des romans populaires

dont nous parlons ici. Plaisir et goût de la lecture guident encore une large partie du public. Heureusement !

Mais aussi ces lecteurs ou lectrices approchant de la

caisse avec une pile d’une dizaine de livres, dont aucun auteur très connu. C’est la curiosité qui guide le choix de ces lecteurs-là. Dans leurs livres en stock, qu’ils liront réellement, on ne

trouverait guère que 10% d’auteurs stars, de best-sellers. La majorité de leurs lectures, ce sont des découvertes qui ne doivent rien au marketing publicitaire. Peut-être vaut-il mieux acheter

chaque année vingt livres qu’on lira réellement, plutôt que trois ou quatre best-sellers qu’on survolera à peine, non ? Libre choix, qui s’apparente au lectorat traditionnel des romans populaires

dont nous parlons ici. Plaisir et goût de la lecture guident encore une large partie du public. Heureusement !

Quelle est votre approche du polar ? Je serais heureux d’avoir votre témoignage sur

vos motivations et autres anecdotes. Merci de laisser un commentaire (ci-dessous) sur votre propre démarche de lecteur.

Le juge Maxime Frot est bien content d’obtenir enfin un poste important à Paris. Il

quittera sans regrets le tribunal de Vannes (Morbihan). Une nomination qu’il va fêter au restaurant avec son ami médecin Ronan. Alors qu’il regagne son domicile, Maxime Frot est mortellement

agressé dans la rue. Ne doutant pas qu’il s’agisse de la même série, Fred Andersen se déplace en Bretagne. Frot n’a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait avant de mourir, selon le

légiste. Aucun témoin solide ayant vu qui que ce soit surveillant le juge. Pas même dans cette librairie BD fréquentée par Frot et son ami Ronan. Tandis que Fred Andersen regagne Paris, un

courrier posté à Vannes a été adressé à la PJ. Le colis contient le couteau de combat ayant servi à tuer les magistrats. La police vannetaise recueille le témoignage du gamin qui a expédié le

paquet. C’est une femme âgée qui le lui a confié pour le poster. Ou, peut-être, un homme déguisé.

Le juge Maxime Frot est bien content d’obtenir enfin un poste important à Paris. Il

quittera sans regrets le tribunal de Vannes (Morbihan). Une nomination qu’il va fêter au restaurant avec son ami médecin Ronan. Alors qu’il regagne son domicile, Maxime Frot est mortellement

agressé dans la rue. Ne doutant pas qu’il s’agisse de la même série, Fred Andersen se déplace en Bretagne. Frot n’a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait avant de mourir, selon le

légiste. Aucun témoin solide ayant vu qui que ce soit surveillant le juge. Pas même dans cette librairie BD fréquentée par Frot et son ami Ronan. Tandis que Fred Andersen regagne Paris, un

courrier posté à Vannes a été adressé à la PJ. Le colis contient le couteau de combat ayant servi à tuer les magistrats. La police vannetaise recueille le témoignage du gamin qui a expédié le

paquet. C’est une femme âgée qui le lui a confié pour le poster. Ou, peut-être, un homme déguisé.

Ben Benson : Attention au cheval bleu (1953)

Ben Benson : Attention au cheval bleu (1953) S.A.Steeman : Haute tension (1953)

S.A.Steeman : Haute tension (1953) Edward Gillot : Une poire pour la soif (1955)

Edward Gillot : Une poire pour la soif (1955) Jean-Pierre Conty : Le Diable et son train (1956)

Jean-Pierre Conty : Le Diable et son train (1956) Âgé d’une trentaine d’année, Antoine Revin est veilleur de nuit dans un foyer de la région de Limoges. On y héberge des ados en difficulté sociale ou psychologique.

Maîtrisant sans trop de problème la situation, Antoine apprécie ce métier. N’étant pas éducateur, il n’a pas à s’intéresser au cas des pensionnaires. Pourtant, il discute souvent au milieu de la

nuit avec la jeune Ouria. Parfois, il calme le petit Aymeric qui cauchemarde, croyant voir un moine templier. Une nuit, Antoine suit une émission de télé consacrée à l’affaire Firnbacher. Un

jeune condamné est en prison depuis des années, accusé d’avoir tué et mutilé un enfant. Le portrait-robot d’un vague suspect jamais identifié frappe Antoine. Il connaît l’homme, lié à un épisode

douloureux de sa propre vie.

Âgé d’une trentaine d’année, Antoine Revin est veilleur de nuit dans un foyer de la région de Limoges. On y héberge des ados en difficulté sociale ou psychologique.

Maîtrisant sans trop de problème la situation, Antoine apprécie ce métier. N’étant pas éducateur, il n’a pas à s’intéresser au cas des pensionnaires. Pourtant, il discute souvent au milieu de la

nuit avec la jeune Ouria. Parfois, il calme le petit Aymeric qui cauchemarde, croyant voir un moine templier. Une nuit, Antoine suit une émission de télé consacrée à l’affaire Firnbacher. Un

jeune condamné est en prison depuis des années, accusé d’avoir tué et mutilé un enfant. Le portrait-robot d’un vague suspect jamais identifié frappe Antoine. Il connaît l’homme, lié à un épisode

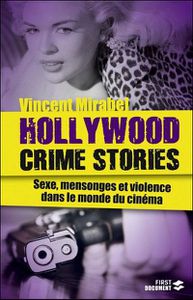

douloureux de sa propre vie. L’histoire se passe en 1938. Âgé de 23 ans, Ralph Carston est un beau garçon venu d’une

bourgade rurale de Georgie. Depuis quelques mois, il s’est installé à Hollywood, en colocation avec une aspirante comédienne, Mona. Bien qu’il écrive à sa mère des lettres rassurantes, le succès

n’est toujours pas au rendez-vous pour Ralph. Ce n’est pas tellement son accent du Sud qui pose problème. Ni que ce Mr Balter (de l’agence Excelsior) qui l’a recruté, reste injoignable. C’est

juste qu’ils sont des milliers de postulants, tels que lui. Par exemple, des filles comme Dorothy, qui finit par faire de la prison. Mona a été incarcérée aussi, mais le juge s’est montré

clément. Ralph et elle sont invités à une soirée donnée par Mme Smithers, une femme mûre, riche et influente.

L’histoire se passe en 1938. Âgé de 23 ans, Ralph Carston est un beau garçon venu d’une

bourgade rurale de Georgie. Depuis quelques mois, il s’est installé à Hollywood, en colocation avec une aspirante comédienne, Mona. Bien qu’il écrive à sa mère des lettres rassurantes, le succès

n’est toujours pas au rendez-vous pour Ralph. Ce n’est pas tellement son accent du Sud qui pose problème. Ni que ce Mr Balter (de l’agence Excelsior) qui l’a recruté, reste injoignable. C’est

juste qu’ils sont des milliers de postulants, tels que lui. Par exemple, des filles comme Dorothy, qui finit par faire de la prison. Mona a été incarcérée aussi, mais le juge s’est montré

clément. Ralph et elle sont invités à une soirée donnée par Mme Smithers, une femme mûre, riche et influente.

Sont aussi racontées le cruel meurtre d’Elisabeth Short en 1947, plus connue sous le

nom d’affaire du Dahlia Noir, sur laquelle l’ancien détective Steve Hodel a peut-être fait la lumière; les dernières heures de Marilyn Monroe; Charles Manson et son clan criminel, qui

assassinèrent entre autres l’actrice Sharon Tate, alors l’épouse de Roman Polanski; et la mort par noyade de la comédienne Natalie Wood, probablement accidentelle suite à un mauvais concours de

circonstances. Voilà déjà de quoi intéresser les lecteurs voulant se remémorer ces faits divers anciens qui firent grand bruit.

Sont aussi racontées le cruel meurtre d’Elisabeth Short en 1947, plus connue sous le

nom d’affaire du Dahlia Noir, sur laquelle l’ancien détective Steve Hodel a peut-être fait la lumière; les dernières heures de Marilyn Monroe; Charles Manson et son clan criminel, qui

assassinèrent entre autres l’actrice Sharon Tate, alors l’épouse de Roman Polanski; et la mort par noyade de la comédienne Natalie Wood, probablement accidentelle suite à un mauvais concours de

circonstances. Voilà déjà de quoi intéresser les lecteurs voulant se remémorer ces faits divers anciens qui firent grand bruit. Le commissaire Loïc Hervouette leur apprend une terrible nouvelle : le fils de Quéméret a été

retrouvé mort, empalé nu, dans un carrelet de l’estuaire. Mort suspecte, qui reste encore sans explication et ajoute un nouveau drame dans la vie du gardien. Sans doute est-ce lui qui, ayant

quitté les lieux, a conservé la clé de la cave du phare, que Cantarel voudrait ausculter. Théo s’est installé chez Marguerite Weber, actrice oubliée depuis longtemps, dont les riches souvenirs

retracent une part de la vie d’antan. Aux obsèques du fils Quéméret, on remarque l’absence incongrue de sa fiancée, la belle Suzanne. Il est vrai qu’elle a réputation de fille volage, loin d‘un

modèle de vertu. Peu après, le policier Hervouette arrive à Cordouan, confirmant la disparition de Suzanne. À cause de la tempête, Cantarel et le commissaire sont bloqués au phare pour la

nuit.

Le commissaire Loïc Hervouette leur apprend une terrible nouvelle : le fils de Quéméret a été

retrouvé mort, empalé nu, dans un carrelet de l’estuaire. Mort suspecte, qui reste encore sans explication et ajoute un nouveau drame dans la vie du gardien. Sans doute est-ce lui qui, ayant

quitté les lieux, a conservé la clé de la cave du phare, que Cantarel voudrait ausculter. Théo s’est installé chez Marguerite Weber, actrice oubliée depuis longtemps, dont les riches souvenirs

retracent une part de la vie d’antan. Aux obsèques du fils Quéméret, on remarque l’absence incongrue de sa fiancée, la belle Suzanne. Il est vrai qu’elle a réputation de fille volage, loin d‘un

modèle de vertu. Peu après, le policier Hervouette arrive à Cordouan, confirmant la disparition de Suzanne. À cause de la tempête, Cantarel et le commissaire sont bloqués au phare pour la

nuit. Parmi ces grandes collections s

Parmi ces grandes collections s Habitant d’un

Habitant d’un  Frédéric Ditis négocia pour que J’ai Lu Policier, après sa collection La Chouette, se vende dans

les Monoprix. Superettes de proximité avant la création des hypermarchés, c’était un excellent vecteur de ventes populaires. La Série Noire visait davantage les librairies, prestige Gallimard

oblige. Des petites librairies, il y en avait bien plus que de nos jours. D’autres collections ont périclité assez vite, c’est évidement à cause d’un manque de visibilité. Ce qui reste peut-être

vrai encore aujourd’hui pour des petits éditeurs, il faut l’avouer.

Frédéric Ditis négocia pour que J’ai Lu Policier, après sa collection La Chouette, se vende dans

les Monoprix. Superettes de proximité avant la création des hypermarchés, c’était un excellent vecteur de ventes populaires. La Série Noire visait davantage les librairies, prestige Gallimard

oblige. Des petites librairies, il y en avait bien plus que de nos jours. D’autres collections ont périclité assez vite, c’est évidement à cause d’un manque de visibilité. Ce qui reste peut-être

vrai encore aujourd’hui pour des petits éditeurs, il faut l’avouer. Des années 1950 au début des années 1980, ces livres bénéficiaient donc de très gros tirage. Restons

prudents sur les chiffres. Je me souviens de ce que m’en a dit Brice Pelman, auteur du Fleuve Noir. Cela concerne globalement la période 1965-1980. Un débutant pouvait compter sur un tirage de

30.000 à 40.000 exemplaires; un auteur confirmé c’était le double, parfois le triple si sa notoriété grandissait. San-Antonio se vendait, au minimum, entre 100.000 et 120.000 pour des romans

courants, souvent bien plus. Ses grands formats rivalisaient en tirage avec les Prix Goncourt. (

Des années 1950 au début des années 1980, ces livres bénéficiaient donc de très gros tirage. Restons

prudents sur les chiffres. Je me souviens de ce que m’en a dit Brice Pelman, auteur du Fleuve Noir. Cela concerne globalement la période 1965-1980. Un débutant pouvait compter sur un tirage de

30.000 à 40.000 exemplaires; un auteur confirmé c’était le double, parfois le triple si sa notoriété grandissait. San-Antonio se vendait, au minimum, entre 100.000 et 120.000 pour des romans

courants, souvent bien plus. Ses grands formats rivalisaient en tirage avec les Prix Goncourt. ( Ne nous hasardons pas à chercher des comparaisons avec les tirages actuels, d’autant que les ventes

annoncées incluent souvent grands formats et rééditions en poche. À part pour une poignée d’auteurs, on est loin des chiffres d’antan.

Ne nous hasardons pas à chercher des comparaisons avec les tirages actuels, d’autant que les ventes

annoncées incluent souvent grands formats et rééditions en poche. À part pour une poignée d’auteurs, on est loin des chiffres d’antan. Question notoriété, il faut distinguer plusieurs temps assez différents. Au risque de schématiser, nous

avons d’abord l’époque 1950-1965. Les collections et leurs auteurs doivent s’imposer auprès du public. Georges Simenon et Agatha Christie sont maîtres du roman policier. Les auteurs américains

tels Dashiell Hammett et Raymond Chandler gagnent un public français. Peter Cheney, James Hadley Chase, Mickey Spillane, Ed McBain, William Irish et quelques autres en profitent. Côté auteurs

français, San-Antonio ou Charles Exbrayat sont parmi les premiers à imposer leur style. Beaucoup d’auteurs, qui passent pour des besogneux, vont s’avérer de bons artisans. Ils intègrent les

collections se vendant bien, mais on retient encore peu leurs noms. De 1965 à presque 1980, les lecteurs ont adopté quelques-uns de ces auteurs (notamment du Fleuve Noir) qu’ils suivent

régulièrement.

Question notoriété, il faut distinguer plusieurs temps assez différents. Au risque de schématiser, nous

avons d’abord l’époque 1950-1965. Les collections et leurs auteurs doivent s’imposer auprès du public. Georges Simenon et Agatha Christie sont maîtres du roman policier. Les auteurs américains

tels Dashiell Hammett et Raymond Chandler gagnent un public français. Peter Cheney, James Hadley Chase, Mickey Spillane, Ed McBain, William Irish et quelques autres en profitent. Côté auteurs

français, San-Antonio ou Charles Exbrayat sont parmi les premiers à imposer leur style. Beaucoup d’auteurs, qui passent pour des besogneux, vont s’avérer de bons artisans. Ils intègrent les

collections se vendant bien, mais on retient encore peu leurs noms. De 1965 à presque 1980, les lecteurs ont adopté quelques-uns de ces auteurs (notamment du Fleuve Noir) qu’ils suivent

régulièrement. Leur vocation d’auteur et leur expérience font d’eux des valeurs sûres, attirant les lecteurs. D’autres

ont progressé grâce à leur productivité. Il n’est pas rare qu’ils aient écrit un roman tous les deux mois. Six romans par an (ou plus) d’un Peter Randa, d’une Mario Ropp ou d’un Roger Faller, ça

finit par marquer le public. Ceux qui ne publiaient qu’un roman par an, voire moins, avaient moins la cote auprès des lecteurs.

Leur vocation d’auteur et leur expérience font d’eux des valeurs sûres, attirant les lecteurs. D’autres

ont progressé grâce à leur productivité. Il n’est pas rare qu’ils aient écrit un roman tous les deux mois. Six romans par an (ou plus) d’un Peter Randa, d’une Mario Ropp ou d’un Roger Faller, ça

finit par marquer le public. Ceux qui ne publiaient qu’un roman par an, voire moins, avaient moins la cote auprès des lecteurs. Même Léo Malet, Jean Amila ou

Michel Lebrun n’eurent le droit à une logique reconnaissance que sur le tard, parfois après avoir cessé d’écrire. Toutefois, on parle là d’une époque où Louis De Funès, Bourvil, Fernandel, Darry

Cowl, ou d’autres amuseurs était plus apprécié du public populaire que les tragédiens de théâtre ou de cinéma. Cette génération préférait ceux qui leurs ressemblaient. Or, les romans policiers de

ces auteurs leurs ressemblaient. Sans prétention à un quelconque élitisme.

Même Léo Malet, Jean Amila ou

Michel Lebrun n’eurent le droit à une logique reconnaissance que sur le tard, parfois après avoir cessé d’écrire. Toutefois, on parle là d’une époque où Louis De Funès, Bourvil, Fernandel, Darry

Cowl, ou d’autres amuseurs était plus apprécié du public populaire que les tragédiens de théâtre ou de cinéma. Cette génération préférait ceux qui leurs ressemblaient. Or, les romans policiers de

ces auteurs leurs ressemblaient. Sans prétention à un quelconque élitisme. Foisonnement d’éditions et de lecteurs, en ces temps où la télévision était encore rare, jusqu’à la

décennie 1970. Ce média entrant dans tous les foyers n’explique pas tout. Les habitudes des Français changeaient, que ce soit pour la lecture ou pour divers autres loisirs. Pour la consommation,

en général. L’édition populaire perdit le statut légal de

Foisonnement d’éditions et de lecteurs, en ces temps où la télévision était encore rare, jusqu’à la

décennie 1970. Ce média entrant dans tous les foyers n’explique pas tout. Les habitudes des Français changeaient, que ce soit pour la lecture ou pour divers autres loisirs. Pour la consommation,

en général. L’édition populaire perdit le statut légal de  Mais aussi ces lecteurs ou lectrices approchant de la

caisse avec une pile d’une dizaine de livres, dont aucun auteur très connu. C’est la curiosité qui guide le choix de ces lecteurs-là. Dans leurs livres en stock, qu’ils liront réellement, on ne

trouverait guère que 10% d’auteurs stars, de best-sellers. La majorité de leurs lectures, ce sont des découvertes qui ne doivent rien au marketing publicitaire. Peut-être vaut-il mieux acheter

chaque année vingt livres qu’on lira réellement, plutôt que trois ou quatre best-sellers qu’on survolera à peine, non ? Libre choix, qui s’apparente au lectorat traditionnel des romans populaires

dont nous parlons ici. Plaisir et goût de la lecture guident encore une large partie du public. Heureusement !

Mais aussi ces lecteurs ou lectrices approchant de la

caisse avec une pile d’une dizaine de livres, dont aucun auteur très connu. C’est la curiosité qui guide le choix de ces lecteurs-là. Dans leurs livres en stock, qu’ils liront réellement, on ne

trouverait guère que 10% d’auteurs stars, de best-sellers. La majorité de leurs lectures, ce sont des découvertes qui ne doivent rien au marketing publicitaire. Peut-être vaut-il mieux acheter

chaque année vingt livres qu’on lira réellement, plutôt que trois ou quatre best-sellers qu’on survolera à peine, non ? Libre choix, qui s’apparente au lectorat traditionnel des romans populaires

dont nous parlons ici. Plaisir et goût de la lecture guident encore une large partie du public. Heureusement !/image%2F0534444%2F20160613%2Fob_0372b0_suspense-a.jpg)

Claude Le Nocher, by R.Sadaune

Claude Le Nocher, by R.Sadaune